① イスラム国でのビジネス体験:

Trans Arabia Water Pipeline Project in Saudi Arabiaの入札(1975年)があり、

サウジアラビア政府は準拠法にサウジアラビア法(シャリア)を指定し、日本連合はその対応に苦慮した。

当時、シャリアの理解は不十分でも、イスラムの文化的な背景を理解することで乗り切った。

② イスラム金融取引(※1):

詳しく現状につき、後述する。

③ インフラ輸出ビジネス:

今後、日本政府と官民一体で中東各国のインフラ・ビジネス

(発電所、水処理、通信、鉄道・港湾、)をソブリンおよび

民間ファイナンス付で受注するニーズがあり、

イスラム各国の国情・異文化の理解が不可欠になる。

イスラムは、ユダヤ教やキリスト教とは姉妹宗教と言われ、共に啓典(コーランや新・旧約聖書)を有し、一神論を守っている。イスラムは、商人の宗教であり、開祖ムハンマドは貿易商人であった。7世紀にイスラムが興った時に、最初にイスラム教徒(モスレム)となったのは、砂漠に暮らす遊牧民ではなく、商業の中心地メッカの商人達であり、農業オアシスのメディナからメッカに出て来た人々であった。イスラムは都市の宗教であり、その倫理は商取引の契約を重んずる商人たちの道徳感の反映(※2)であった。

イスラムが最初に現れたメッカは、商業と金融の発達した町であり、メッカの大商人達は、南パレスチナから南西アラビアにまたがる地域で商業や小工業を営み、アフリカやアジア方面に手を広げ貿易を営んでいた。8世紀のイスラム社会では、貨幣経済が高度に発達しており、遠隔地取引(貿易)のために代理人制度を設け、また決済に手形や小切手が採用されていた(※3) 。アラブ商人がアジアやアフリカと地中海世界(特にヴェネチア)を結びつけて、中継貿易の担い手であったことはよく知られている。取引の進展と共にイスラムへの帰依者が増え、取引のルールにもシャリアが適用されることが一般化し、今日の物産名や取引関係の用語にアラビア語起源のもが多く残っている。

学術文献によってイスラム文明が移転する態様を論じる前に、商業活動に伴って物質文明が移転する状況を観察することは説得的である(※4)。貿易活動に直接かかわる造船や航海に関連する技術は、その典型である。

アラブ人のインド洋(今日のタンザニアからマレーシアまで)での経験の成果は、地中海にもたらされた。

<大三角帆>

従来の地中海では、横帆装置の帆船が使われ風を背にしてしか航行出来なかった。アラブ式の大三角帆の採用によって、

風に逆らってジグザグに進むことが出来るようになり、大型船の建造が促進された。

<羅針盤>

磁化した鉄片を水に浮かべて、その性質を利用して、航海に役立つ道具の発見は、アラブ人からヨーロッパ人に伝わり、

改良された。それを利用することで沿岸を沿わない大西洋横断の航海が可能になった。

<海図>

イスラムの地図製作法からジェノヴァ人が開発した。その証拠として、用具のケーブル(錨綱)、シャロップあるいはスルーブ(一本マストの縦帆装船)、バーク(三本マストの帆船)に、その痕跡が窺える。これらが、15世紀末にはじまる大航海時代と言われる時期に、ヨーロッパ人(スペイン人やポルトガル人)が大西洋を横断して、アメリカ大陸に到達する技術を生み出したことは論をまたない。

<火薬>

火薬は中国オリジンとされ、イスラムの手を経てヨーロッパにもたらされた。その結果、ヨーロッパ大陸では、多くの戦争が勃発し、規模も次第に大きくなった。ナポレオン戦争から、第一次大戦、さらに第二次大戦とヨーロッパ大陸が舞台となった戦争は、火薬を使う火器の開発競争でもあった。

<製紙技術>

中国オリジンの製紙技術がバグダッドに伝わって工業生産が可能になり、9世紀にはバグダッドに製紙工場が開かれた。

このことは、イスラムの科学の発展やギリシャ哲学の継承・移転に大いに関係した。つまり、アラビア語の文献をラテン語に翻訳し、広くヨーロッパ世界に流布させ学問の発展に寄与することが可能になった。それまでのエジプト産のパピルスやヨーロッパ製の羊皮紙に代えて、書物を普及させるには、安価にして大量に供給可能な紙は欠かせず、12世紀にはイスラム・スペインに伝わり、14世紀になって漸くイタリアやドイツに伝わった。

<砂糖>

イスラムの優雅な暮らしもヨーロッパに文明移転された。イスラム風の優雅な暮らしには、砂糖は欠かせない。

この砂糖もイスラム文明のヨーロッパへの移転として忘れる事が出来ない。12世紀にはエジプトやシリアで製造された砂糖が地中海の諸都市に輸出されるようになった(※5)。

※1 絹巻康史「イスラム金融取引の貿易商務への活用」『国際商取引学会年報』2009年第11号248~258頁。

※2 佐藤次高他『都市の文明イスラーム』(講談社現代新書、1993)、6頁。

※3 佐藤・前掲書、22~23頁。

※4 W. Montgomery Watt, The Influence of Islam on Medieval Europe, 1972(邦訳 三木亘『地中海世界のイスラム』筑摩書房、1984)。

※5 佐藤次高『砂糖のイスラーム生活史』(岩波書店、2008)、89頁。

出典「国際商取引学会年報2013年 第15号」(レクシスネクシス・ジャパン㈱発行)

中世紀から近代にかけて、イスラム文明の移転を抜きにしてヨーロッパの科学と哲学の発展はあり得なかった。イスラムはギリシャ思想の単なる伝達者ではなく、真の担い手であり、学びとったギリシャ諸学を発展させ、それらをベースにして独自の哲学体系を樹立した。さらに科学分野では、東方(ペルシャ、インド)よりの文明をも取り入れて独自の研鑽を重ねて、領域の拡大とレベル・アップに貢献した。

14世紀にヨーロッパ科学が勃興し近代に引継ぐためには、その背景として12世紀にイスラム・アラブ(以下、アラブ、またはアラビア)の学芸(科学と哲学)との接触と遭遇があったことは忘れてはならない(※6)。その時までは、ヨーロッパ世界では、ユークリッドの幾何学、アルキメデスの数学・物理、プトレマイオスの天文学、ヒポクラテスやガレノスの医学等についてその存在すら知らなかった。さらにアリストテレスの形而上学や論理学は知られておらず、プラトンやソクラテスにおいておやと言う状況であった 。したがってヨーロッパ人が「ギリシャ以来3000年のヨーロッパ文明」と言ういい方をするが、これは(意識的な)事実誤認である。正確には、一旦ヨーロッパ世界で途絶えたギリシャの学術は、東のビザンチン文明圏(ギリシャ語)に行き、そして次にアラビア(アラビア語)に入っていったわけである。そして、アラビア語からラテン語(中世ヨーロッパの学術語としてのラテン語)に翻訳されて、12世紀になってギリシャの文明がヨーロッパに移転・伝播されたのである。

ギリシャ哲学について概観すると、アラブ人によって、イラク、シリア、エジプトが征服された時、ギリシャの科学と哲学は、既にアレクサンドリア(エジプト)にて一群の人々(学派)により研究されていた。その学派は、先ずシリアに移り、次いでバグダードに移動して、アラブ人のみならずペルシャ人、インド人、さらに多くのキリスト教徒(ネストリウス派)も交えて研究は継続された。8世紀頃には、先ずシリア語を介してアラビア語に翻訳され、本格的には832年にバクダッドにて「知恵の家(バイト・アル・ヒクマ)」が設立された以降、ギリシャ語から直接アラビア語に洪水のように翻訳事業が行われた。その後に、アラビア語からラテン語に翻訳され、この段階に至ってヨーロッパ世界の人々がギリシャ哲学の存在を体系的に知ることになった。

アラビアの科学については、9世紀以降、アラビア語による科学(数学、天文学、化学、物理、医学)や哲学が発展した結果、アラビア語文献が三つのルート(スペイン、シチリア、ビザンチン)でヨーロッパに紹介され、中世ラテン語(学術語)やヨーロッパ諸語に翻訳されていった。したがって、当時のヨーロッパでの一流の学者であることの要件は、アラビア語とラテン語が理解できることであった。なかでもスペイン・ルートが主流であった。

4c~5c

ギリシャ科学の神髄は、東西ローマが分裂(395年)した後、コンスタンティノープルを中心とするビザンティン帝国(東ローマ帝国)圏に引継がれてゆく。ラテン語圏の西ローマ帝国(476年没)には、実用的な技術(土木、軍事)以外は引継がれなかった。

5c~7c

ギリシャ科学は、ビザンティン文明圏(ギリシャ語)からシリア語に訳され、シリア文明圏に移転される。

8c~11c

シリア文明圏に入ったギリシャ学術は、シリア語からアラビア語に訳されたが、その後直接ギリシャ語の学術文献がアラビア語に訳されて、アラビア世界に受け入れられる。東方からのペルシャやインド、中国からも文物が入り、アッバース朝時代に最盛期を迎えたイスラム文明は独自の発展を見せ、世界の頂点に立つ。

12c~

アラビア語に訳されたギリシャの学術が、そして同時にアラビアの学術が、共にラテン語訳されて三つのルート(スペイン、シチリア、ビザンチン)から西欧文明圏へ移転される。西欧で12世紀ルネッサンスが起こる。

13c~

やがてイスラム科学と文化の衰退期が訪れる。原因は、①イスラム神学が、合理神学から神秘主義神学(スーフィズム)に変化した。②経済的な理由、つまりイスラムを支えた中継貿易を得意とする商人経済が、新航路(アフリカ周航のインド・ルート)を開拓したヨーロッパ人に後れをとり衰退した。③政治的な理由として、イスラム政権の主体が、純粋科学に疎いオスマン・トルコに移った。④イスラムから多くの文化移転を受けたヨーロッパが漸く独自の歩みを始め、ルネサンスの時代に入って行った。⑤16世紀頃から、ヨーロッパに新しい近代科学が芽生え始め、ここで選手が交代してヨーロッパがリーダーになって行くのである(※8)。

ギリシャの学術文化がバグッダドを中心にアラビア語化されることでアラビア文明圏に移転されたギリシャ文明圏の遺産を、さらにバビロニア、オリエント(エジプト以来)、ペルシャ、インド、中国の文明の一部をとりいれ、融合させつつ発展させ、アラビアの学術文明は11世紀には世界の頂点に立つことになった。そして、アラビアの学術を今度はヨーロッパ世界がとりいれ、自己の文化の土壌にすべくヨーロッパの12世紀ルネッサンス(ヨーロッパの「大翻訳時代」、アラビア語からラテン語へ)を迎えた。つまり、アラビア文明圏からヨーロッパ文明圏への文明・学術の移転が遂行されたのである(※9)。

以下で代表的な学者の業績を羅列略記しておこう。

1. 数学と天文学

・アル・フワーリズミー(羅名:アルゴリスムス、ホラズム出身、780~846年頃)

彼の名前から術語「アルゴリズム」(アラビア数字による十進記数法)が生まれた。

・イブン・アル・ハイサム(羅名:アルハーゼン、バスラ出身、965~1039年没)

『視覚の書(Kitab al-manazir)』、羅『Opticae thesaurus(視覚宝典)』)を著し、

諸反射点の問題(アルハーゼンの問題)を論じ、また四次方程式の解法を見出した。

2. 医学と哲学

アラブ人の医学教育では、臨場教育と医学理論研究が結び付いて行われ、

同時にギリシャの科学と哲学も医学の教科課程に含まれていた。

・イブン・シーナー(羅名:アヴィケンナ、ブハラ出身、980~1037年没)

哲学者(新プラトン主義)にして医学者で、著書『医学大全』は12世紀にラテン語に翻訳され、

16世紀末にいたるまでヨーロッパの医学教育を支配し続けた。

・イブン・ルシュド(羅名:アウェロエス、コルドバ出身、1126~98年)

上記イブン・シーナーと同様哲学者(アリストテレス思想の原像の再現に貢献)にして医学者、法学者であり、

彼の哲学書『宗教と哲学の調和』は13世紀にラテン語に訳され、西欧の中世思想界に多大の影響を与えた。

3. 論理学と形而上学(哲学)

アラブ人が最初に(8世紀頃、キリスト教徒の医学校にて)ギリシャ語文献に興味を示したのは、

天文学と医学の分野であった。次いで(9世紀以降)哲学関係の著作であったが、

これがイスラム思想の主流に多大の影響を与えた。

・アル・キンディー(羅名:アルキンドゥス、クーファ出身、801~866)

アラビア語で独自の哲学書『知性論』を著し、アリストテレス哲学を新プラトン主義の立場で消化吸収した。

・アル・ファーラービー(羅名:アルファラビウス、ワシージュ出身、870~950年)

トルコ系アラブ人。イスラム世界では、アリストテレスに次いで「第二の師」と言われ、

プラトンとアリストテレスを新プラトン主義の立場で統合しギリシャ哲学のイスラム化に貢献した哲学者である。

・イブン・シーナー/イブン・ルシュド(上述の医学と哲学の項で述べた)。

4. その他の科学

化学(錬金術も含む)はアラブ人が発展させた科学の一つである。元素変換の可能性を信じている限り、

それは錬金術であるが、実験方法では現代の化学者と同じ問題の取り組み方をしている科学者がいた。

・ジャービル・イブン・ハイヤーン(羅名:ゲーベル、ホラサーン出身、721~815年)

医師にして、錬金術師であり、宇宙の実在に関するアリストテレス的な科学論に立脚し、

化学(錬金術)に関する膨大な著作を残した。

その中の物質(例、アルコホール)や化学容器を表す言葉の多くがヨーロッパ諸語に入って来ている。

※6 ここの叙述は、伊東・前掲書及びW. Montgomery Watt・前掲書、矢島祐利『アラビア科学の話』(岩波新書、1991)によっている。

※7 E. W. Said, Orientalism, 1978 (邦訳 板垣雄三他監修、今沢紀子訳『オリエンタリズム』平凡社、1993、161頁によれば、

14世紀のイタリアン・ルネサンスを代表する文化人ダンテ(フィレンツエ)にして、彼の主著『神曲』の「地獄篇」の中で、

ソクラテス、プラトン、アリストテレス等のギリシャの哲人達(イエス以前)とアヴィケンナ(イブン・シーナ)、

アヴェロエス(イブン・ルシュド)等のイスラムの医学者・哲学者達(イエス以降)を一緒にして「異教徒」の罪を課す、

時代錯誤と変則を犯している。

さらに、「コーラン」には預言者として、イエスの名をあげているにもかかわらず、

イスラムの哲学者達がキリスト教を根本的に知らなかったとみなしている、と指摘している。

※8 その後のイスラム世界の動向については、拙稿「国際商取引の背景としての異文化理解(2)-イスラム世界は、なぜ開発途上の段階に止ま

っているのかー」『拓殖大学経営研究所50周年記念号 経営経理研究 第90号』22頁(2010年12月31日)を参照下さい。

入手を希望される方は、<kinumaki@carrot.ocn.ne.jp>宛に「所属」を明記の上メールにてご連絡下さい。

メールの添付ファイルにて送付いたします。

※9 伊東・前掲書(注7)、165~6頁。

出典「国際商取引学会年報2013年 第15号」(レクシスネクシス・ジャパン㈱発行)

アラビア文明圏からヨーロッパ文明圏への文明・学術の移転が遂行されたのであるが、特に、医学・哲学と並んで数学・天文学の移転は画期的なものであり、その典型的な一例とし数学(数字)を御紹介する。天文学はイスラム教徒が礼拝の方向(メッカ)を知ったり、断食月の決定に必要としたのが動機であり、数学は実際上の用途(商業、遺産相続)のためである。

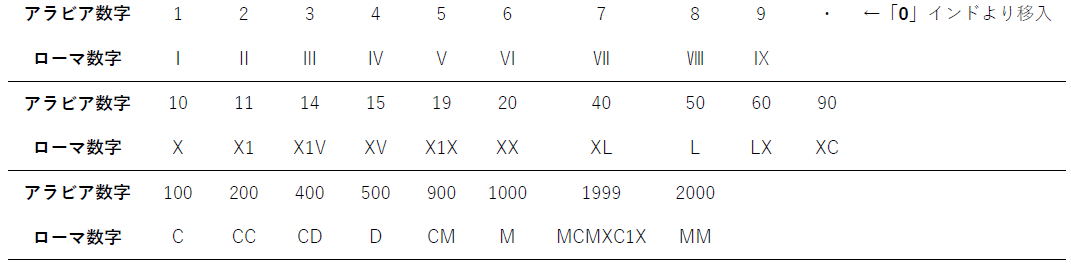

その第一人者は、アル・フワーリズミー(羅名:アルゴリスムス、ホラズム出身、780~846年頃)である。彼の名前から「アルゴリズム algorism」(アラビア数字による十進記数法)が生まれ、数学、特に彼の代数学の書『アル・ジャブル』(原義は力)は、英・独・仏語等の学術語としての代数 (algebraアルジュブラ)の語源となった。但し、0を含む10個の数字(0~9)による十進記数法はインド起源である。インドから0が持ち込まれるまでアラブでは、「・」(空 カラの意)で代用していた。

十進記数法とは、ある一つの数字を左の空間に少し動かし、その移動した跡に新たに数字一つを埋めてゆく方法であるが、それがalgorismの位取りである。

さてここで、下記の計算をしてみよう。

いずれが簡単にして明瞭か、説明を要しないであろう。

1.「法」を示す言葉

アラビア語には、日本語の「法」、英語のLaw、ドイツ語のRecht、フランス語のle droitに適切に対応する言葉はない。

シャリアを通常イスラム法と呼んでいるが、それを我々が、便宜的に「法」の言葉を当てはめていると云うことである(※10)。

シャリア(Shariah)は、通常イスラム法と日本語に翻訳されている。

アッラー(神の意)が定立した規範を意味する。シャリアの直意(原意)は、「水場に至る道」である。

それが転じて「ムスリム(イスラムを信じる人)の社会的秩序・宗教的行動に関する規律「イバーダート(Ibadat)」

及び商取引や身分に関する規律「ムアーマラート(Muamalat)」を含むアッラーの命令(法及び倫理を含む)の総体」

を意味するようになった。シャリア(イスラム法)は、以下の四つの法源から成るとされる。

上位規範の順序から列挙すれば次のようになる。

クルアーン(コーラン、al-Quran):アッラーから最高の預言者ムハンマド(貿易商人)に下された啓示であり、

114章からなる。ムハンマドが口述するのを教友達が書き取ったものである。言語はアラビア語であり、

他の言語に翻訳されたものは、厳密に言えばクルアーンではなく、「説明」である。

スンナ(Sunnah):ムハンマドの模範的な言行録であり、ムスリム達が見習うべき模範である。

クルアーンの解説や触れていない事柄の説明も含み、

彼の教友達が書き取った伝承(ハディース、Hadith)とも呼ばれる。

イジュマー(Ijma):ある法的な問題について、権威のあるムスリム法学者達(ムジュタヒド)の見解が

一致した意見のことを言う。イスラム社会ではイスラム法学が法を作り出したとされ、

共同体(ウンマ)の中での議論を通しての合意が「イジュマー」であり、これへの違反(違法)には法による制裁を伴う。

クゥイアス(Qiyas、キヤース):「類推」のことであり、新しい事柄に出会った際に採用される法的行為である。

2. シャリア適格(Shariah Compliant)

ところで近年注目されるようになったイスラム金融を利用するに当たっては、イスラム法である

シャリア(具体的には、イジュマーであり、クワイアスである)の定めるルールに従わなければならない。

つまりシャリアが規定する適格性を備えなければならない。

イスラム金融取引の枠組み自体は、一般金融取引とほぼ同じである。しかし、最大の相違点は、取引にイスラムの教義、

つまり同教義に適ったシャリア適格 (Shariah Compliant)が要件として求められ、

そこではイスラムに対する適格な理解が必要となる。

1. 金利(Riba)(※11)の要素がないこと(簡単に言えば、不労所得としての金利取得の禁止)。

2. 不確実性(Gharar)の要素(例、投機、ギャンブル)を含まないこと。

つまり資金移動が実体経済活動(例、商品売買や直接投資)= 実需に紐付けされていること。

3. シャリアが禁止する行為(Haram)、例えばアルコール類や豚肉の生産・販売等含まないことである。

当該「実体経済活動」(貿易取引やファイナンス付きのプロジェクトなど)に関し、

シャリアに違反(Haram)しない形に取引が構成されていること。

特に、不労所得と認定される金利(預貯金の金利など)については、厳しい規制があり、禁止されている。

ただし、直接投資のようにヒト、モノ、技術と共にカネが一括して移転する形態、

つまり実体経済取引に伴って資金が移動する場合は、シャリア適格が担保されるとする。

3. 地方慣習法と法学説

イスラムは、宗派の上では大きく二派に分かれる。スンニー派は、アラブを中心にした最大の派であり、

スンナの教えに忠実なグループであり、その名もスンナに由来する(ムハンマドの伝承に忠実)。

いま一つは、イラン・イラクで多数を占めるのがシーア派である(シーアとは、アラビア語で「分派」の意)。

それぞれに多くの学派が創設されたが、スンニー派に関するかぎり14世紀以降4つの学派に限定されて現在にいたっている(※12)。

地域的な学派の分布状況は、

①トルコ、中央アジア、

②エジプトを中心とする北アフリカ、

③東南アジア、

④サウジアラビア、湾岸諸国に分かれ、それぞれに地方(部族)慣習法も有効性を保っている。

4. シャリアを最上位法としながらも、イスラム各国の法制にはいろいろあり、

①エジプトでの民法典(al-Qanun al-Madani al-Misri)はフランス法を参考にしている。

②イスラム世界での最初の憲法制定は、トルコ帝国憲法(1876年)であり、ベルギー憲法を手本にした。

1923年に共和制になり、改憲し政教分離した(1928年)。

③イラン民事訴訟法の総則に、「国際慣習を尊重せよ」との条文がある。

④イラクではインコタームス1967年版を国内法化した。

※10 両角吉晃『イスラーム法における信用と「利息」禁止』(鳥羽書店、2011)3頁

※11 井筒俊彦訳『コーラン』上(岩波文庫)、68頁。

コーラン 2章 275節に「・・・アッラーは商売はお許しになった、だが利息取りは禁じ給うた。・・・」、

278節に「これ、信徒の者、アッラーを畏れかしこめよ。まだとどこおっている利息は帳消しにせよ、汝らが本当の信者であるならば。」

と記述されている。

※12 両角前掲書18頁

出典「国際商取引学会年報2013年 第15号」(レクシスネクシス・ジャパン㈱発行)

ムラバハ(Murabaha)は、イスラム金融の資金運用の中で現在最も多く(70%程度)利用されている手段であり、売買契約において、売主と買主の間に買主の取引銀行が売買契約のPrincipal(当事者=本人)として介在し、買主の資金繰りを手助けするスキームである。

買主と銀行の間に取交される契約をムラバハ契約と言い、売主は商品の引渡後に銀行(売主にとっての買主)より即金にて入金するが、買主である銀行への転売先からの支払は、後払いあるいは分割決済となる。取引銀行は売主より買取った商品の対価を即金で支払い(図1の売買契約A)、後日ムラバハ契約(金融特約付き売買契約B)に基づき一定の猶予期間後に買主より支払を受ける。

売買契約Bの金額は、Aの契約金に一定のマージンが上乗せされている。このマージンが、売買差益と支払猶予期間中の金利相当分の合計になる仕組みである。機械設備や原材料の引に多く利用されている。上記のスキームは、既に日本の総合商社にて実施済みのものである(※13)。つまり、ムラバハ契約における銀行の役割を日本の総合商社に置き換えれば、総合商社の海外子会社が担った金融仲介取引(代行取引とも呼ばれている)とムラバハ契約とが相似形を構成する。

al-kahul ⇒ alcohol(アルコール)、al-jabr(力学) ⇒ algebra(代数)、al-Khwarizumi(アル・フワーリズミー、数学者名)⇒ algorithm(アラビア式十進記数法)、al-qali ⇒ alkali(アルカリ)、al-munakh(話)⇒ almanac(暦)、awwar(損失)⇒ average(海損)、qandi(砂糖汁)⇒ candy(キャンディ)、qirat(単位)⇒ carat(カラット)、shakk(証書、チェックと同義) ⇒ cheque (小切手)、qahwa ⇒ coffee(コーヒー)、qutun ⇒ cotton (木綿)、makhazin ⇒ magazine(雑誌、武器庫)、mawsin(季節)⇒ monsoon(モンスーン、季節風)、ra’s(頭)⇒ race(人種)、ruzz ⇒ rice(米)、rizq ⇒ risk(リスク、危険)、safara(旅)⇒ safari(狩猟の旅)、sharqi(東方の) ⇒ Saracen(サラセン人、ローマ時代のアラビア人)、sharq(東) ⇒ sirocco(シロッコ、地中海の貿易風)、sukkar ⇒ sugar(砂糖)、tarha(捨てられる包)⇒ tare(風袋)、tarif(通告、公示)⇒ tariff(関税)、sifr(空いた、空の、「・」)⇒ zefro(ラテン語、ゼロ)⇒ zero(ゼロ、「 0 」)

(直接アラビア語から英語への移入よりも、ラテン語やラテン系のスペイン語・フランス語を介して英語に移入した単語が多いとされる)

※13 絹巻康史『現代の貿易と国際経営』中央経済社1995、29頁

※14 W. Montgomery Watt, The Inffluence of Islam on Medieval Europe, Edinburgh Univ., 1972

(三木亘訳『地中海世界のイスラム-ヨーロッパとの出会い』筑摩書房、1984)

出典「国際商取引学会年報2013年 第15号」(レクシスネクシス・ジャパン㈱発行)

(きぬまき やすし・1959年入社・千葉県船橋市在住)